一月前のこと、記憶が薄れてきましたが、

消えてなくなる前に、ぎりぎりメモ残しておきます。

*燕子花と紅白梅 根津美術館

庭園の燕子花と光琳描く燕子花の競演、紅白梅図との相乗効果、

夢のような景色でした。

*ルーブル美術館展 国立新美術館

ゴールデンウィークの中、沢山の家族連れ、子供達、若い人たちが

会場内に集まっていました。

そういった事情もあって、目にとまったものだけの前で止まって

鑑賞し、さらりと抜け出してきました。

目つきの悪い金貸し夫婦、哀しい少年の蚤取りシーン、

フェルメールの天文学者、などなど宗教絵画の神々しさから離れて

人々の営みがリアルに伝わる作品群でした。

人体表現、光のつかみ方、布の重厚感、やはり西洋画ならではの

魅力が満ちていました。

*京都・細見美術館 琳派のきらめき 日本橋高島屋

まだまだ未見の作品があるものだとため息もらしてきました。

デパート展覧会でも作品リストが作られるようになりました。

琳派は日本デザインの基本だと毎度、毎回しみじみ。

*武相荘

念願の白洲次郎、正子夫妻の拠点、武相荘に行ってきましたが、

あの世界観を感じるためには、無知すぎる恥ずかしさに困惑しましたが、

それでも白洲正子という人の圧倒は私の美学の基本に繋がると

確信してきました。

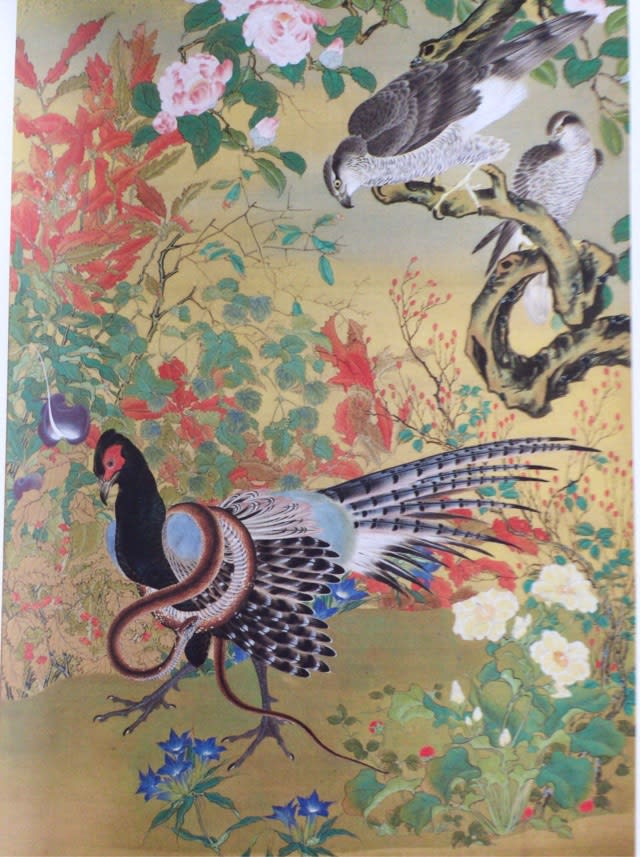

*若冲と蕪村展(4/29~5/10) サントリー美術館

ジャクソン展、3回の展示替えの度に通って、

絵師の豊かさを痛感しました。

感じて表現する、技量があればこそ、あの境地へはたどり着けないのだと。

蕪村の湿潤、厚情、ゆるっとした中のぶれない画力、改めて

尊敬を捧げました。

若冲、その人の偏執と愛着と愛嬌にはいつもわくわく元気をもらいます。

*単位展 21-21DESIN SIGHT

なんでもものを計ってみようというメジャー体験型展示。

日常のものたちがユニークな単位の塊となって

新たな気づきがありました。

日本の単位表現の豊かさも深い!

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

*マグリット展 国立新美術館

本当はもっとがっつり対面していたかったのですが、

時間制限があったので、あっさりスルーしましたが、

あのシュール感は大好物です。

固まった脳内をほぐしてくれます。

間に合えば、後もう一回!と願っています。

![]()

*ルドゥーテ「美術選」展 日比谷図書文化館

思いがけず、日比谷の集まりの後、覗いてみました。

軽やかなチェンバロの生演奏にも遭遇できて

マリー・アントワネットに仕えた宮廷画家、

ルドゥーテの描いた可憐な花の図に引き込まれました。

常設の展示も面白く、日比谷、というエリアの深さを

再発見。芳醇なバラの香りが漂っているようでした。

*本格派GO!GO! 不忍画廊(不忍画廊55周年企画)

木彫作家の佐々木誠さんの作品が展示されると伺って

日本橋高島屋前の不忍画廊に初訪問してきました。

佐々木さんの人体の木彫はやはり異形の哀しさと生々しさと

命あることの致し方なさと、それを越えた諦観があるものの、

そこにある、それだけでこの世のものとの信仰を

教わるような心持ちになります。

ざわざわを抑えてくれる、そんな存在、とでもいいましょうか。

縄文土器など色んなお話を伺えて有り難い時間でした。

お向かいの高島屋壁面に謎なオブジェが見えたので写真を撮ってきました。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

*大関ヶ原展 江戸東京博物館

実はもの凄く混雑している展覧と聞いていて

恐れをなしていました。

ところが、ひょいとチャンスが現れていってみましたら

待ち時間なし、の幸運が舞い込んできました。

戦ってきた武将の武勇伝もさることながら

具足の美しさにうっとりしてきました。

しかし、戦場であの出で立ちで?

武士の美学、戦い方、あれは西洋の人々にはどう感じたのか、

聞いてみたくなりました。

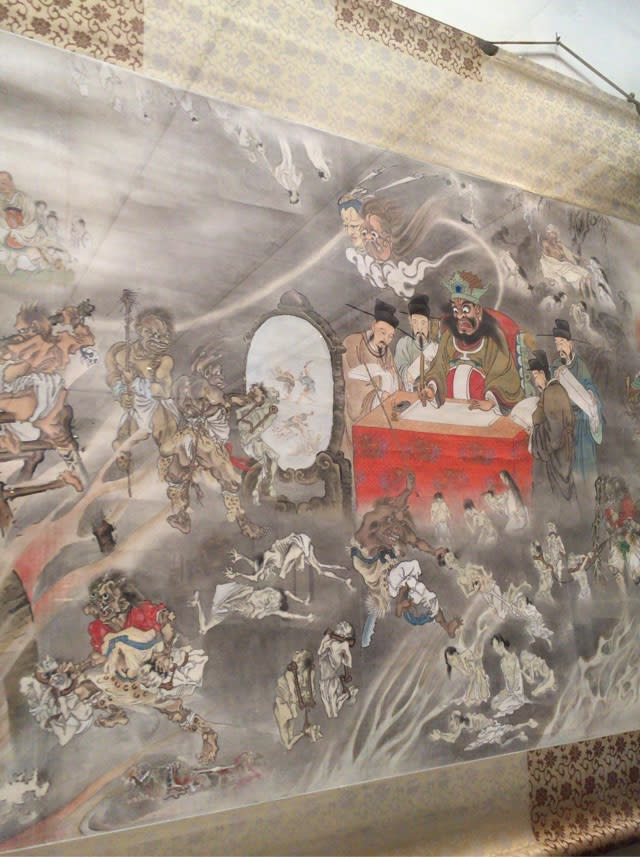

*ダブルインパクト 芸大美術館

超、ご馳走な展覧会でした。

卓越した技巧の目眩する作品群。

人間がどのくらい研鑽すればあのようなものが生まれるのか、

途方に暮れます。

明治期の日本の目指す技術立国の姿にエキセントリックを感じます。

見世物、としての極み。

超絶技巧という狂人的陶酔。

とはいえ、見てしまうことでその魔界にはまってしまうこと、

その快感を誰が止めることができようか、ということなのでしょう。

図録も求めて何度食べても美味しい、反芻を楽しんでいます。

いやはや、とんでもないことでした。

![]()

*インドの仏 東京国立博物館 表慶館

そうだ、「インドのイム展」という表記に面白がっておりましたが、

展覧を見ていないことに気づいて慌てて潜り込みました。

トーハクの表慶館に展示品が所狭しと並べられ、

鑑賞するにはかなり手狭感を感じましたが、

肉感的蠱惑的仏様の石像群を人の流れに任せて拝んできました。

仏様たちも肉感的、鑑賞者の熱気も情熱的、

ちょっと熱気にやられた感があり、本館でしばし息を整えたくなったのでした。

![]()

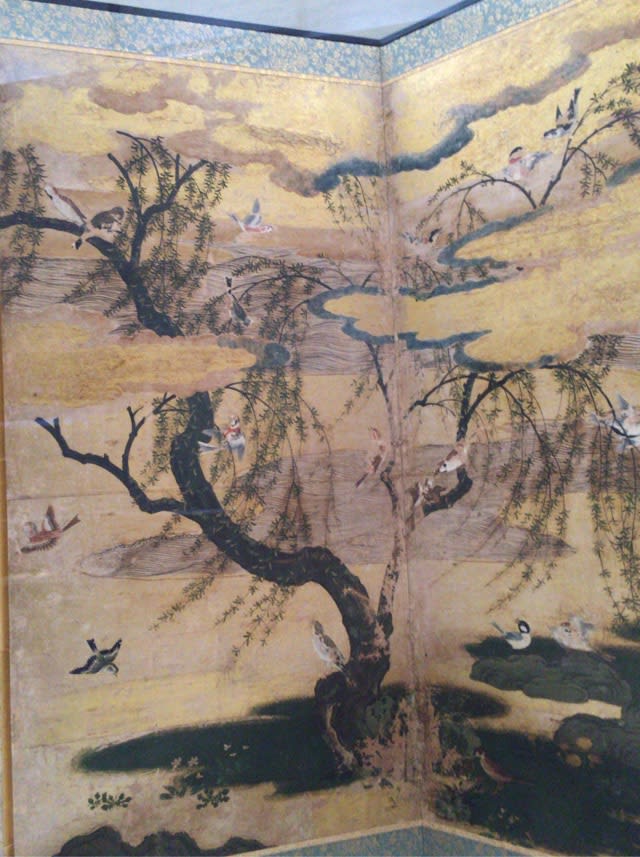

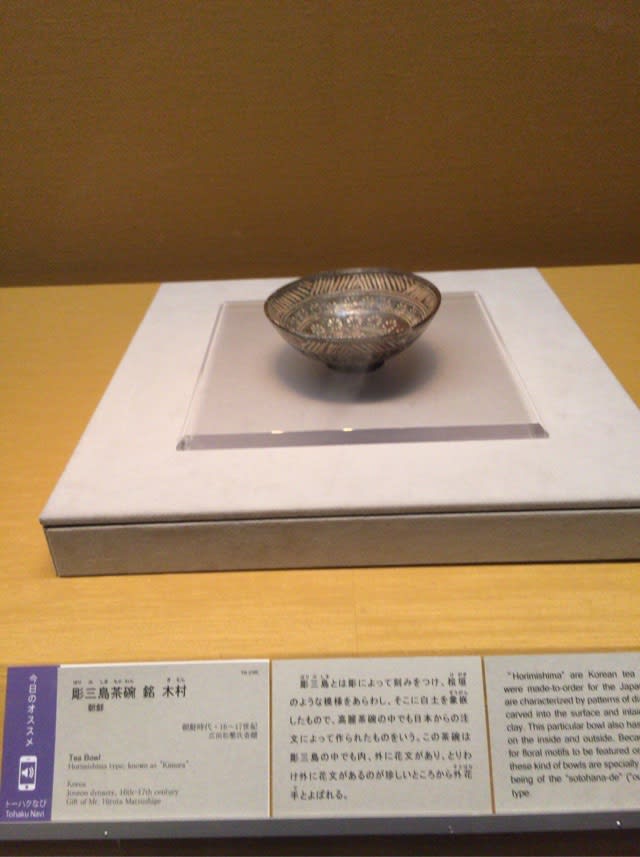

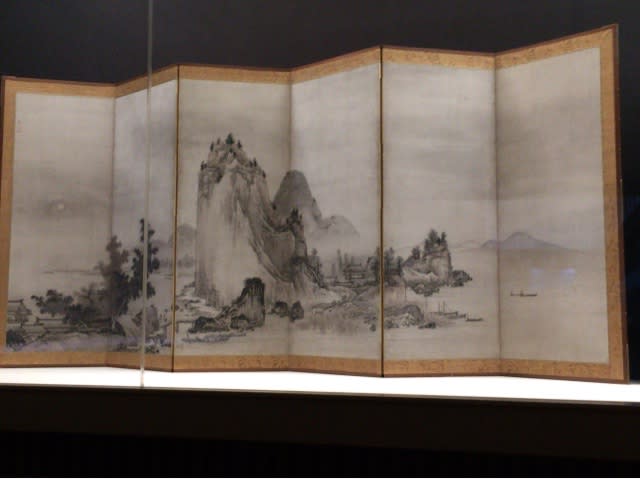

*東京国立博物館 本館

私の変わらないホーム、アミューズメントパーク。

いつも何か新しい発見に充ち満ちていて、

飽きることがありません。

何十年通い続けていても、そこに安定の品格と新しさで

出迎えてくれます。

![]()

*片岡球子展 東京国立近代美術館

球子さんの圧倒的画面に元気をもらいにいってきました。

お行儀の良いアカデミック画法、そういった縛りから

解放されることの難しさも、闘いもあったことでしょう。

それでも球子さんはお構いなくデッサンし、描き続け、

チャレンジし続け、

78才では裸婦に挑戦します。

80,90になっても前を見続けている、その凄さに

年のせいにして逃げること、投げ出すことの恥ずかしさを感じます。

挫けそうなとき、球子さんにきっと純粋な渇を入れてもらえます。

突き抜けて球子さんで、天晴れなのでした。

*所蔵作品展 近代工芸と茶の湯 東京国立近代美術館工芸館

近美の本館も大変見所満載でした。

ギャラリー4では「大阪万博1970デザインプロジェクト」が開催中でした。

先日、岡本太郎の万博の事をBSプライムニュースの中で

石原慎太郎と美術評論家山下祐二の二人をゲストにした特集を視聴したばかりだったので、

あら、ここにも太郎さんがいる、と思ったのでした。

山下先生は岡本太郎との関係が深いので、石原慎太郎氏とも

互角以上のコメントをされていて、ちょっとまた敬意表明したのでした。

そこには、日本のポスターデザインの先駆けが厚く渦巻いていました。

丹下健三との闘いも大変だったようですが、

岡本太郎がともかくどでかいこと、やり遂げたのでした。

その足で工芸館に向かいました。

工芸好きにはここは外せないメッカです。

やきもの、金工、漆芸、木工など工芸の天才たちが集合していました。

加守田章二の「妬壺」

辻清明の「信楽陶缶」(缶詰の蓋が缶切りで開かれたような形)

濱田庄司、田口善国、黒田辰秋、熊谷守一、小川街子、

深見陶治、魯山人、村瀬治兵衛、象牙撥縷の吉田文之、

15代楽吉右左衛門、

ルーシーリーのお弟子、ハンス・コパーなどなど巨匠続々現れました。

私はルーシーリーより、ハンス・コパーの方が野太いながらも

宗教的静謐さを感じるので、贔屓にしています。

*炎の人 式場隆三郎ー医学と芸術のはざまでー 市川市文学ミュージアム

私は市川の小学校、中学を出て、その後20年近く市川住民でした。

祖父母たちはもっと長い住人でしたので

市川の名士、式場隆三郎のことは精神科病院の先生として知られていましたし、

美しいバラ栽培でも知られていました。

ところが、ゴッホの研究者、民芸運動の柳宗悦との繫がりなど、まったく知りませんでした。

チラシからは民芸の臭いがぷんぷん香っています。

そこで、市川住民の友人を伴って市川コルトンプラザの中にある、

市川文学ミュージアムに行ってきました。

なにしろ、4月に亡くなった夫人が入院していたのは国府台国立病院でしたし、

松戸からバスに乗って病院へ行く途中には式場病院を必ず通るのです。

導かれたような展覧でした。

会場では学芸をしている方と面識があるので、有り難くガイドして頂きました。

「二笑亭奇譚」この不思議な建物にまつわる話も興味深く拝聴しました。

永井荷風の「墨東奇譚」の挿絵をした木村荘八に挿絵を依頼予定も、

その話は実現せずに挿絵原画も行方不明のだったそうですが

この度、幻の原画が明らかになり、17点が展示されました。

「二笑亭奇譚」に強く惹かれたので、速効で密林で宅配してもらいました。

式場さんの真面目なこつこつした仕事ぶりに驚嘆しました。

次回は式場隆三郎との縁も深い、山下清展です。

小さな展示室ではありますけれど、中身充実の企画でした。

文学ミュージアムのオブジェと床の白バラは福田繁雄さんの作品だそうで、

びっくりでした。

![]()

![]()

![]()

*吉田玉女改め二代吉田玉男襲名披露

五条橋、新版歌祭文、口上、一谷嫩軍配記

3月に玉女さんとして最後の文楽を六本木ヒルズ文楽で

鑑賞してきましたが、

いよいよ玉男襲名披露となりました。

国立劇場小劇場はいつになく華やかな賑々しい雰囲気に包まれていました。

ご縁あって先代の玉男さんと長年ご縁のある方からのお手引きを頂戴して

文楽鑑賞をさせて頂いていますが、

その方のお話も大変興味深く、一度しっかりお時間頂いて拝聴したいものです。

お披露目の演目は「一ノ谷嫩軍配記」

先代の玉男師匠縁の演目を選ばれました。

大きな気っぷの良い熊谷次郎直実を威勢良く演じられました。

文楽の襲名披露口上を初めて拝見しましたが、

ご本人からのご発声がなく、あら、と思ったのでした。

三味線の鶴沢寛治さん、大夫さんからは豊竹嶋大夫さん、

人形遣いは中学生時代から一緒に稽古してきた桐竹勘十郎さんが花を添えます。

新しい時代が文楽にも来たのだとお客さんたちも

みなにこやかに華やかなひとときでした。

*大英博物館展 東京都美術館

「もの」「工芸」好きにはたまらない展覧でした。

「もの」には人々の願いや物語が隠されています。

そういったエピソードとともにあった「もの」を見ることで

側にいた世界中の人々の思い、暮らしを想像します。

大英博物館に収集された「もの」たちを通して

人の生き様、歴史の流、技術の進歩、そんなことをひしひしと感じてきました。

一つ一つが大変力のあるものばかりでした。

展示にも工夫があり、生まれた場所の地図などが掲示され、

100点に選ばれた意味なども考えさせられます。

大きな歴史の大河に流れて生まれた来た数々の「もの」たちが

第8章までの構成で世界中からエントリーされました。

No.97には銃器で作られた「母」像が現れて息をのみます。

銃を捨て再利用されて生まれた「母」

ほんの少し解放され、安堵した表情も見て取れるけれど

人間のやってきた業の深さに空しさが押し寄せてきます。

お気に入りのベストを見つけるのも一興でしょう。

6月28日までの開催です。

![]()

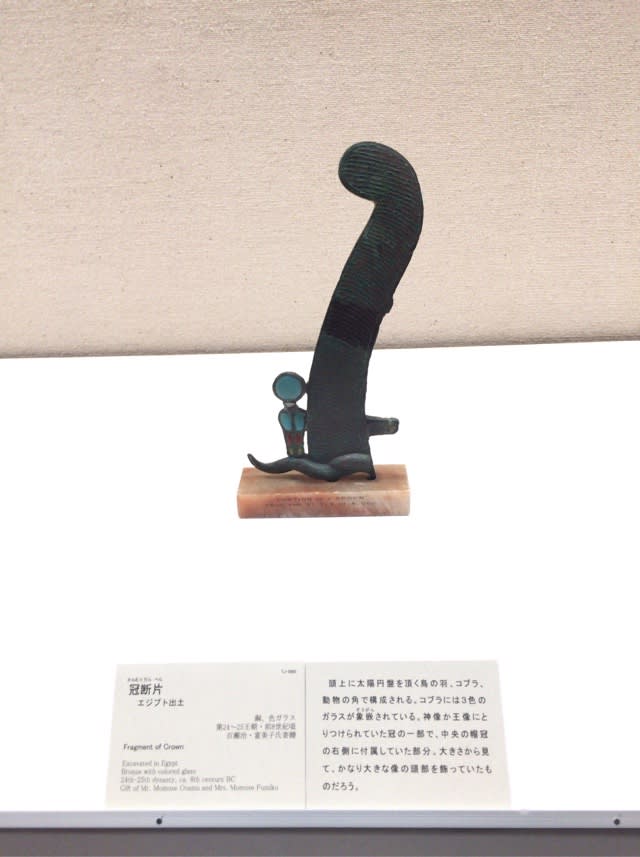

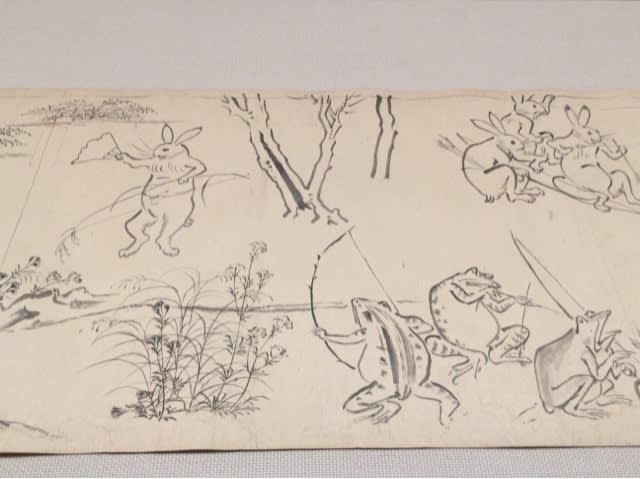

*鳥獣戯画展 東京国立博物館

日々鳥獣戯画展の混雑模様がtweet告知される世の中になってきました。

その告知の待ち時間の凄さに怖じ気づいていましたが、

ひょっとしてどうかと思って立ち寄った日は

入場に待ち時間なしの案内。

これを逃すてはないと駆け込んできました。

すでに戯画の甲巻には長蛇の列があって、それを達成する気力と時間がなかったので、

その他の展示を楽しむこととしました。

高山寺は白洲正子の敬愛する明恵上人がいらしたところ。

白洲正子展でもその関連品を見る機会がありました。

再会、のものもありましたが、

「華厳宗宗祖師絵伝」などもしっかり見ることができて喜びました。

本館では甲巻の模本があり、充分参考になりました。

展覧会関係者の行列待時間奮闘記、が生まれるのではないでしょうか。

連日、連夜、お疲れ様でした。

![]()

*飯能窯 陶芸教室

![]()

![]()

![]()

何回となく通ってきた飯能窯での陶芸教室。

今回は筒状のものを作りたいと考えていました。

さてさてどんな焼き上がりになりますことか。

これが毎回の楽しみであり、

秋の勉強会でうまく使いこなせるかが課題でもあります。

![]()

と、まぁ、色々と詰め込んだものでしたが、

4月に亡くなった夫人の後片付け、相続のことなどを背負っていましたので

気持ちがどことなくストレートにアートに向かっていたのかどうか。

とりあえず見逃せないものをおいかけてしまったような気もします。

とはいえ、アートは精神を整えてもくれます。

トーハクの変わらない存在感は人生を捧げた芸術家の

菩提寺でもあるわけで、

臥薪嘗胆を極めた匠の魂がご本尊のように不動のものとなっているのです。

まだまだ未熟なふりまわされている自分に叶わないエネルギーを頂くことで

奮起し、前を見ようという気持ちにさせてもらえます。

6月は少し、落ち着けると良いのですが、

納骨式などが控えていますので、どうなりますことか。

それでも時を狙ってどこかに出かけてみようと思っています。