東京国立博物館で開催されてきた「大神社」展が終了しました。

会期中は2回鑑賞したのですが、本展の感想はさて置き、

本館の面白いところ、記録しておきます。

まだ6月16日あたりまでの展示されるものもあり、

トーハクサイトのチェックをお願いしたいと思います。

トーハクの底沼知れぬ葛籠箱はどんな魔界なのでしょうか。

2階の国宝室から入りました。

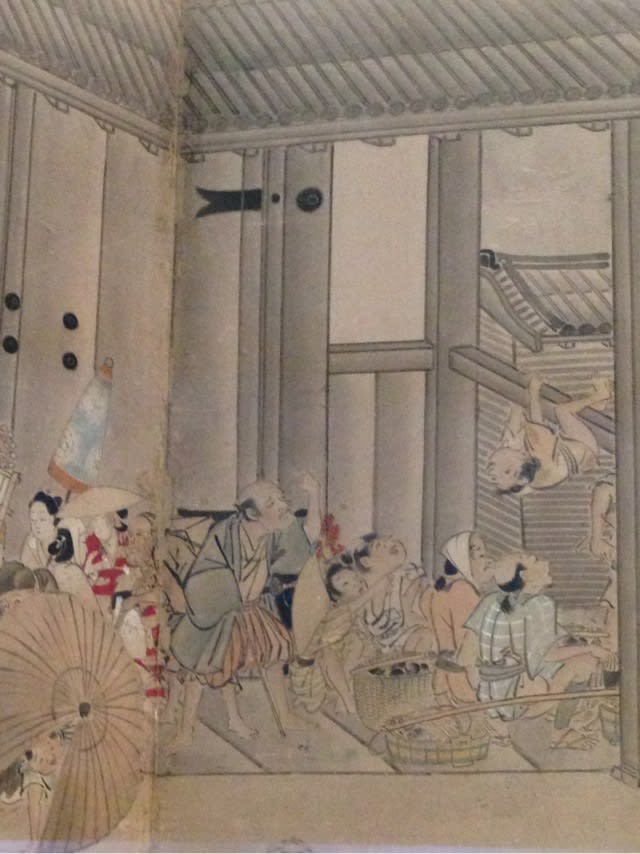

*一遍上人伝絵巻 巻第七 法眼円伊筆

この絵巻のただならぬ熱気の渦巻きを群衆のハイテンションや

上人を囲む僧都たちの塊を中心にお祭り騒ぎの盛り上がりを感じます。

当時の宗教への関心は新しい物への憧れに満ちていたようで、

今も昔も民衆の磁場に惹かれる力は変わらないようにも

思えて微笑ましいのです。

一遍たちの遊行の途中尾張、美濃、近江を経て京都に入るところが

描かれ、釈迦堂で念仏を勧めたり、空也上人ゆかりの市屋に道場を建てて

踊念仏を行う場面などが生き生きと見て取れます。

奥書に寄れば1299正安元年8月23日、一遍上人の没後十年

祥月命日に弟か甥かといわれる聖戒という人が詞書きを書き、

絵師、円伊によって描かれたことが知れるとのことです。

画像も撮ってきたので貼り付けておきます。

![]()

![]()

![]()

宮廷の美術からは

*北野本地絵巻断簡

菅原道真を祀る北野天満宮の絵巻。

天神のお託宣をうけるという妙な臨場感が女官の赤い袴と

上半身裸の姿から伝わります。

今回の本館2階のクライマックスは

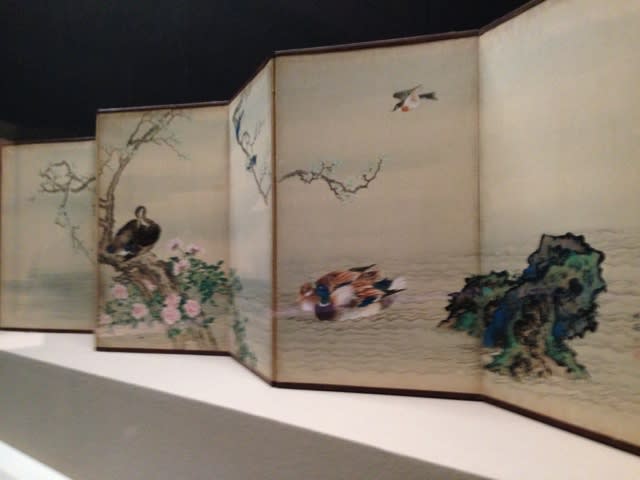

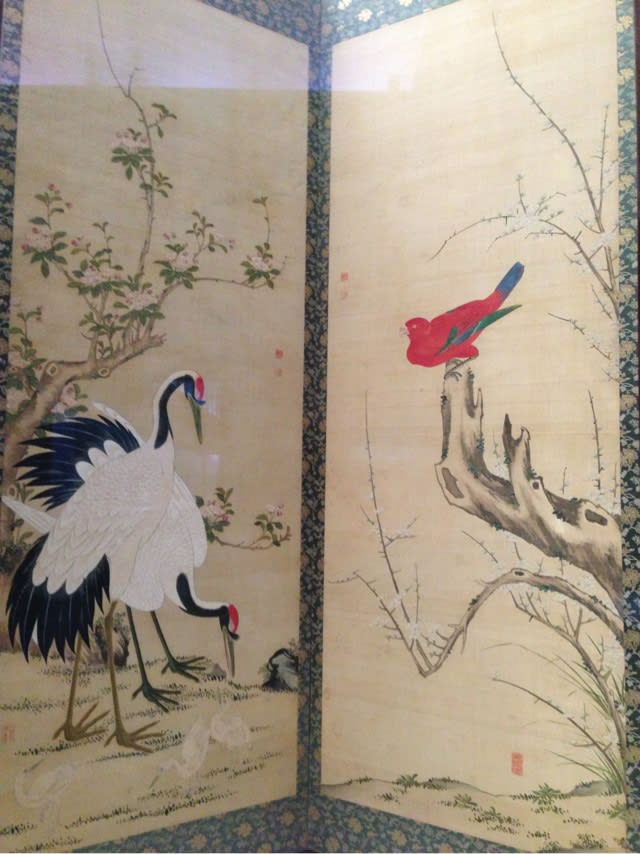

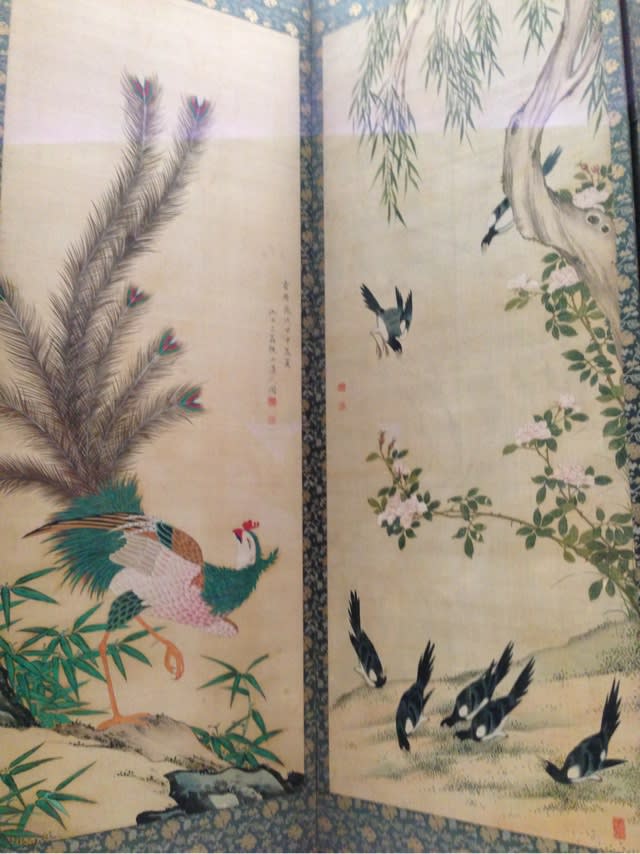

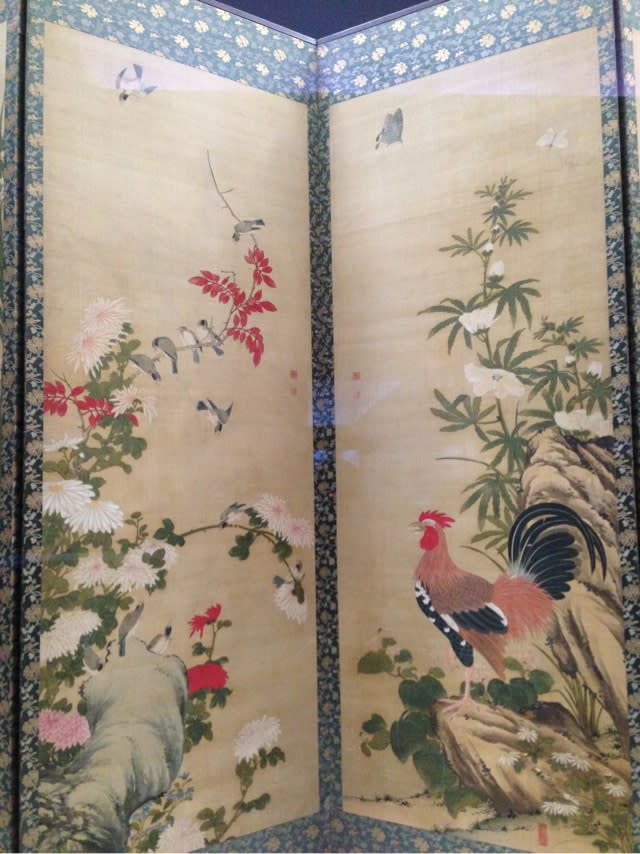

屏風と襖絵のコーナーの花鳥図屏風3作品。

*岡本秋暉、曾我二直庵、佚山黙隠筆の三作の競演で圧倒されます。

先ずは岡本秋暉の作品

![]()

曾我二直庵は直庵の子。鷹の図を得意とした武家を支持層として活躍したそうです。

![]()

![]()

今回、佚山黙隠筆の屏風に強く惹かれました。

南画系の熱を感じます。どんな絵師だったのでしょう?

若冲も香っています。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

書画の展開には夏の湿度が漂っていました。

*雨宿り図屏風 英一蝶

一蝶の雨宿り図はもう一つ似た作品があって、

アメリカのバークコレクションにありますが、

図録をみると樹木の描き込みが多い方がバークコレクション。

すっきりしているのがトーハク版。

どちらも突然の雨にワイワイ集まる人びとの様子を活写しています。

![]()

*雨山水図屏風 呉春

*牽牛図 曾我簫白

![]()

*草花写生図巻 狩野探幽

等も展示。

浮世絵ー人びとの絵姿

*風俗図 岩佐又兵衛

扇面の二幅が掛けられましたが如何にせん、画面が暗く判然としませんが

扇絵とは珍しい物でした。

*娘日時計シリーズ3点 喜多川歌麿

歌麿の描く女性たちのとろけるしなやかさは他になく

色気を描けば歌麿、という印象です。

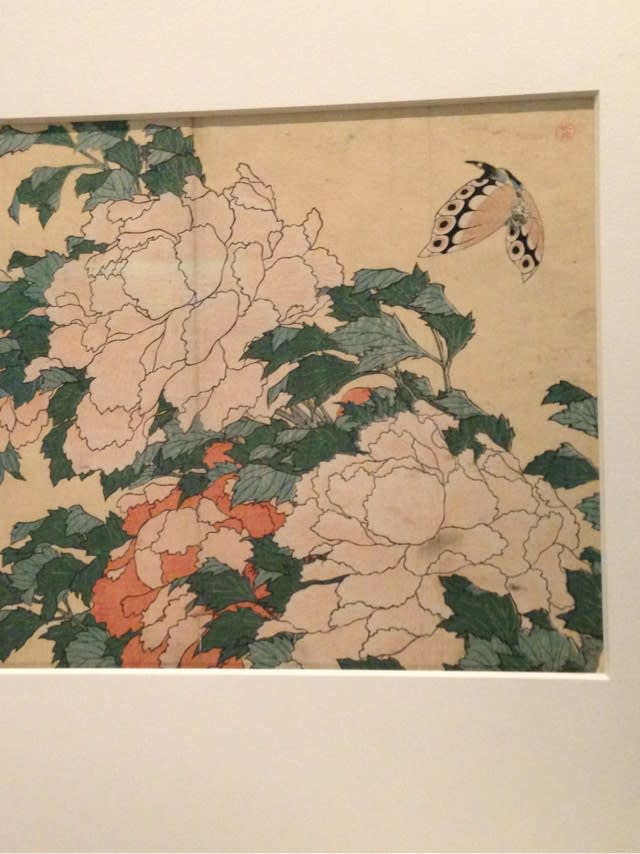

*牡丹に蝶 葛飾北斎

![]()

この版画の片隅に画商の林忠の印を発見。

浮世絵を西欧で商売した、若い親父といわれた、

林忠正の印が見えます。

特別1室、2室では特集が組まれ「江戸時代が見た中国絵画」が展示されています。

狩野派の狩野養川院、晴川院などが中国絵画を丹念に模写して

技に磨きを掛けてきたことが知れます。

世界中で本国の次に中国絵画を保有しているのは

中国絵画への尊敬と憧憬の賜で、大切に守り伝えてきたことの証でもあります。

一階の近代絵画の展示では

*龍頭観音 佐藤朝山

驚くべき色彩の彫像で、百済観音の面影を見ます。

![]()

小林清親の作品群にも巡り会えます。

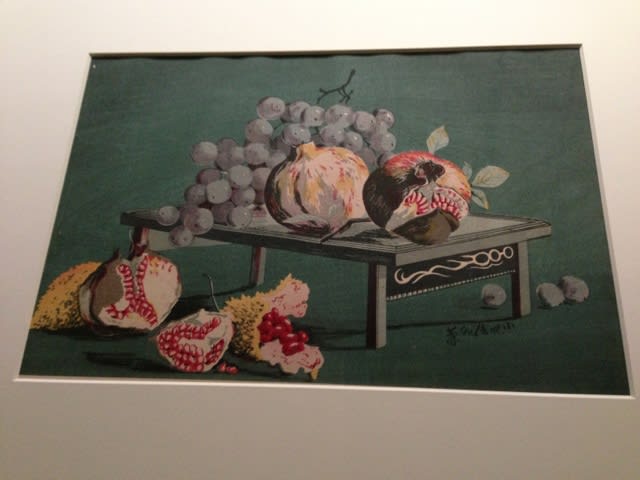

*石榴に葡萄

![]()

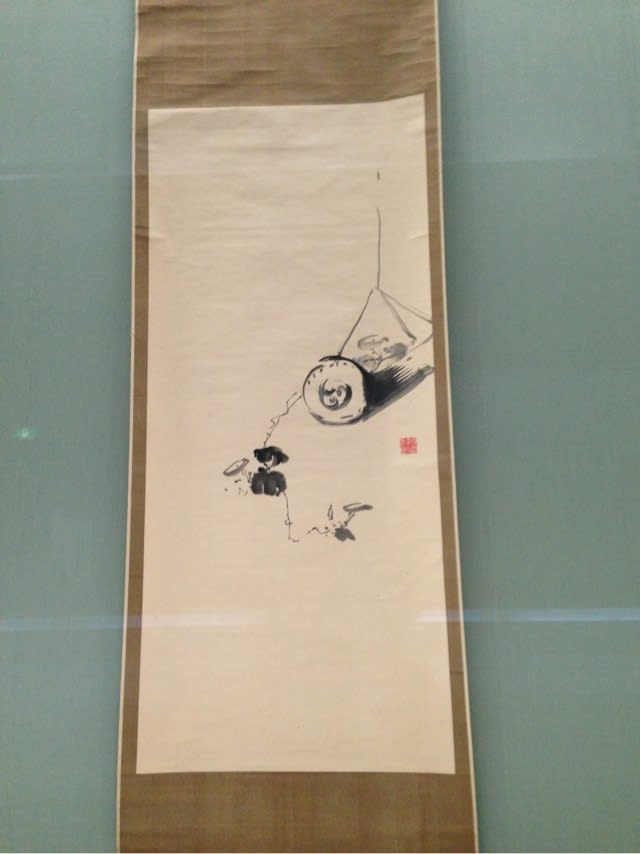

*猫にカンバス

![]()

*鶏に蜻蛉

![]()

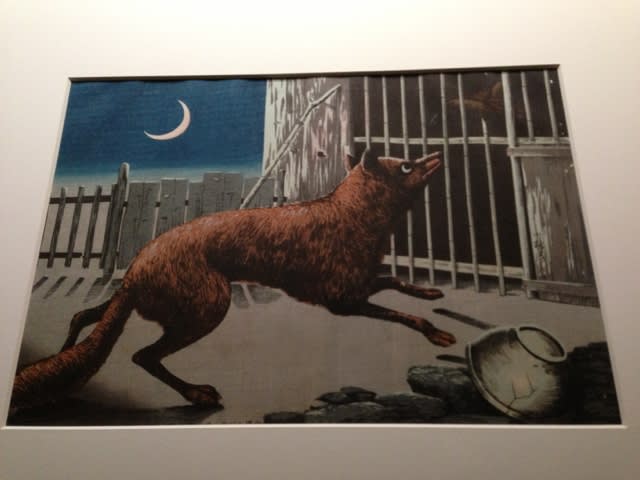

*月夜の狐

![]()

*九段坂五月夜

*今戸有明桜之景

*雨中の不忍池

*今戸橋

平成館の企画展示室では「猿」の特集が組まれていました。

身近な動物、猿は昔から多く美術工芸作品に使われてきました。

金工の密度の濃い作品にため息を漏らしました。

*十二支帯止

![]()

*猿猴弄蟷螂図額 香川勝弘 (シカゴ万博事務局引継明治25)

![]()

トーハクの樹木の移ろいも季節と共に色を変えて楽しませてくれます。

![]()

大展覧の記事がまとまらないまま、放置状態ではありますけれど、

ゆるゆるUpしていきたいと思います。

次回は東洋館も訪ねたいところです。

深みに嵌まるトーハクのサイトはこちら

会期中は2回鑑賞したのですが、本展の感想はさて置き、

本館の面白いところ、記録しておきます。

まだ6月16日あたりまでの展示されるものもあり、

トーハクサイトのチェックをお願いしたいと思います。

トーハクの底沼知れぬ葛籠箱はどんな魔界なのでしょうか。

2階の国宝室から入りました。

*一遍上人伝絵巻 巻第七 法眼円伊筆

この絵巻のただならぬ熱気の渦巻きを群衆のハイテンションや

上人を囲む僧都たちの塊を中心にお祭り騒ぎの盛り上がりを感じます。

当時の宗教への関心は新しい物への憧れに満ちていたようで、

今も昔も民衆の磁場に惹かれる力は変わらないようにも

思えて微笑ましいのです。

一遍たちの遊行の途中尾張、美濃、近江を経て京都に入るところが

描かれ、釈迦堂で念仏を勧めたり、空也上人ゆかりの市屋に道場を建てて

踊念仏を行う場面などが生き生きと見て取れます。

奥書に寄れば1299正安元年8月23日、一遍上人の没後十年

祥月命日に弟か甥かといわれる聖戒という人が詞書きを書き、

絵師、円伊によって描かれたことが知れるとのことです。

画像も撮ってきたので貼り付けておきます。

宮廷の美術からは

*北野本地絵巻断簡

菅原道真を祀る北野天満宮の絵巻。

天神のお託宣をうけるという妙な臨場感が女官の赤い袴と

上半身裸の姿から伝わります。

今回の本館2階のクライマックスは

屏風と襖絵のコーナーの花鳥図屏風3作品。

*岡本秋暉、曾我二直庵、佚山黙隠筆の三作の競演で圧倒されます。

先ずは岡本秋暉の作品

曾我二直庵は直庵の子。鷹の図を得意とした武家を支持層として活躍したそうです。

今回、佚山黙隠筆の屏風に強く惹かれました。

南画系の熱を感じます。どんな絵師だったのでしょう?

若冲も香っています。

書画の展開には夏の湿度が漂っていました。

*雨宿り図屏風 英一蝶

一蝶の雨宿り図はもう一つ似た作品があって、

アメリカのバークコレクションにありますが、

図録をみると樹木の描き込みが多い方がバークコレクション。

すっきりしているのがトーハク版。

どちらも突然の雨にワイワイ集まる人びとの様子を活写しています。

*雨山水図屏風 呉春

*牽牛図 曾我簫白

*草花写生図巻 狩野探幽

等も展示。

浮世絵ー人びとの絵姿

*風俗図 岩佐又兵衛

扇面の二幅が掛けられましたが如何にせん、画面が暗く判然としませんが

扇絵とは珍しい物でした。

*娘日時計シリーズ3点 喜多川歌麿

歌麿の描く女性たちのとろけるしなやかさは他になく

色気を描けば歌麿、という印象です。

*牡丹に蝶 葛飾北斎

この版画の片隅に画商の林忠の印を発見。

浮世絵を西欧で商売した、若い親父といわれた、

林忠正の印が見えます。

特別1室、2室では特集が組まれ「江戸時代が見た中国絵画」が展示されています。

狩野派の狩野養川院、晴川院などが中国絵画を丹念に模写して

技に磨きを掛けてきたことが知れます。

世界中で本国の次に中国絵画を保有しているのは

中国絵画への尊敬と憧憬の賜で、大切に守り伝えてきたことの証でもあります。

一階の近代絵画の展示では

*龍頭観音 佐藤朝山

驚くべき色彩の彫像で、百済観音の面影を見ます。

小林清親の作品群にも巡り会えます。

*石榴に葡萄

*猫にカンバス

*鶏に蜻蛉

*月夜の狐

*九段坂五月夜

*今戸有明桜之景

*雨中の不忍池

*今戸橋

平成館の企画展示室では「猿」の特集が組まれていました。

身近な動物、猿は昔から多く美術工芸作品に使われてきました。

金工の密度の濃い作品にため息を漏らしました。

*十二支帯止

*猿猴弄蟷螂図額 香川勝弘 (シカゴ万博事務局引継明治25)

トーハクの樹木の移ろいも季節と共に色を変えて楽しませてくれます。

大展覧の記事がまとまらないまま、放置状態ではありますけれど、

ゆるゆるUpしていきたいと思います。

次回は東洋館も訪ねたいところです。

深みに嵌まるトーハクのサイトはこちら