4月11日、やっと東京国立博物館で開催されている

特別展「栄西と建仁寺」展を見に行ってきました。

さすがの重厚感溢れる圧巻の展覧会でした。

京都に行かなくても、建仁寺の意義を知るきっかけとなると思います。

昨年、ちょうどGWが終わった頃に京都往復したときに

京都国立博物館の山楽・山雪展をみて、

智積院から建仁寺まで訪ねたことが思い出されます。

寺院はその土地の空気感を知っておくと展覧会も

一層実体験に近い鑑賞を体験することができます。

禅寺らしい、庭園などは現地でぜひ感じて欲しいところです。

その特別展に合わせての本館の展示の気合いの入り様も素晴らしいものでした。

一字金輪像 蕨手形頭光といわれる光背の描き方はマーブルのようでとても

色使いが美しく、印象的です。

この模写が 田中親美氏の手によって作成されていたものを見た事があります。

法然上人伝絵巻 法然上人の力強いエピソードが絵巻になっている一巻。

日月山水図屏風 こちらはかの有名な金剛寺所蔵のものとは違って、

もう少し、長閑です。絵の中の日月は鍍金、鍍銀された金属板を使用しているとの

解説に、丁度出光美術館で開催中の展示品の中にも

同じように金属を張った屏風がありました。

後の長谷川等伯たちが手がけてきた柳水車図屏風などの本歌のような気もしました。

白衣観音図を描いた能阿弥の力作屏風がやはり、出光美術館で見る事が出来ます。

この平安から室町までの時代の作品群からはいつもいい知れない

底力を感じます。

江戸期に入ると技巧が洗練されてきて都会的になっていくのです。

その潮流を受け継いだ琳派の申し子、光琳の

「風神雷神図」がお出ましです。

後に光琳を私淑したという抱一の「風神雷神図」も

出光美術館で展示中です。

つまり、出光展とセットで見る事とかなり関係性が繋がって

一層鑑賞モチベーションが上がるというものです。

その陰になってはいけないのが、

海北友松の「琴棋書画図屏風」です。

いつもなら竹林の七賢人のようなおじさんたちの塊を鑑賞するところですが、

ここの海北友松は唐美人を配置します。

それだけで色使いが華やかになり、

建仁寺展にも出品されている、「琴棋書画図屏風」よりぐっと鮮やかです。

同時に館内ではトーハクでお花見というイベントも開催中(13日で終了)でしたので、

普段は面倒がって手にしないスタンプラリーに挑戦してきました。

といっても、展示室を回ったときにエンボス印を押す台を見つければいいだけで

五カ所はあっという間に完了して、記念の缶バッチを頂戴してきました。

また、本館の横から入る庭園も開放中(13日で終了)でしたので、

こちらも気持ちよく散歩しながら

写真も撮ってきました。

桜はすでに盛りを超えていましたが、

それでも春の芽吹きを存分に感じることが出来ました。

平成館での建仁寺展は海北友松の風圧のある画力にため息を漏らします。

15日には正門プラザのオープン、

本館の一階近代美術からぐるり閉室していた15〜19室のリニューオープン、

22日からは本館特別5室でキトラ古墳壁画展開催、

続々とイベントが続き、目が離せないトーハクです。

今年の年間パスポートも月末で期限切れです。

また一年間たっぷり遊んで、学んで、発見のワクワクを

期待したいところです。

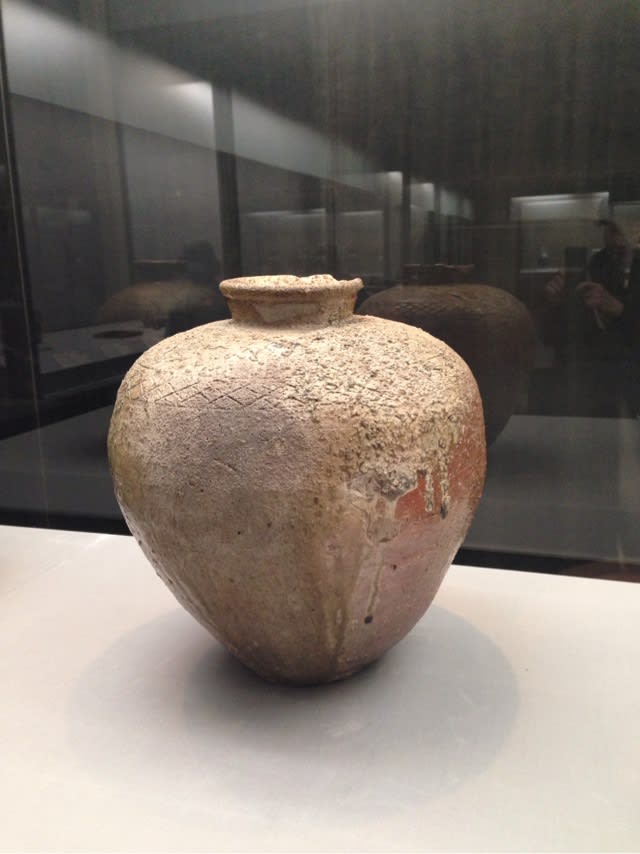

あちこちで見つけたも画像載せておきます。

最後のこの桜を勝手に 山雪桜と呼んでいるのですが、

無事に花が咲いているのを認めてホッとしました。かわいい姿でした。