桜が散り、あっという間に新緑、燕子花、藤、躑躅などの花々が咲き乱れる頃となりました。

その百花繚乱の絵画作品を集めて、山種美術館では

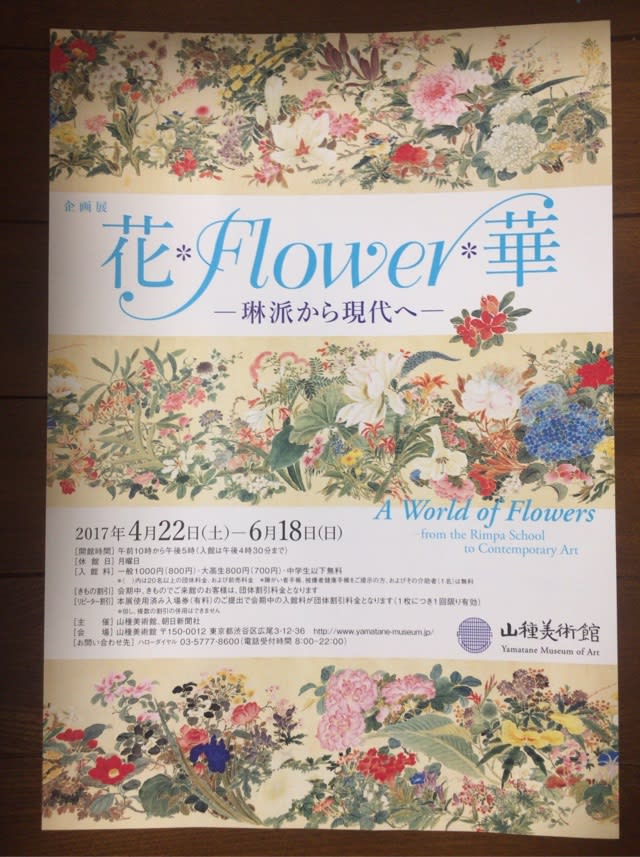

[企画展]花*Flower*華 ー琳派から現代へー

が4月22日(土曜日)から6月18日(日曜日)まで開催されています。

山種美術館のサイト

運良く、4月24日にその特別内覧会の機会を得ることができました。

我が家から地下鉄一本で訪問できることができる、

意外と通いやすい美術館で、これまでにどのくらい鑑賞してきたことでしょう。

山種美術館ではこういった開かれた企画を数々と続けてこられて、

特にお若い方へのアプローチに配慮されていると感じます。

母校にもほど近く、親しい気持ちで参加してきました。

今回は山種美術館顧問でもある、山下祐二氏の解説から始まり、

早速快調なお話に惹きつけられました。

ちょっと短時間でしたのが、濃厚でしたので、つめこみメモ、ご紹介します。

展示されている作品の中から、山下先生のチョイスでショート30分余りを

ガンガン進みました。

山種美術館のこの企画展

「花*Flower *華」のご案内 こちら

山下先生の解説の乱筆メモから記録します。(乱調ご容赦)

第一章 春ー芽吹き

*渡辺省亭

今年は渡辺省亭の記念すべき年、注目されている省亭(せいてい)

3幅あるうちの「桜に雀」が展示

日本画家で初めてパリに行った人

その5年後に個展を開催している。

*奧村土牛

「醍醐」

土牛のこの「醍醐」の素描があるが、それは大画面だった。

本作の構図はそこから切り取られたことがわかった。

*千住 博

「夜桜」

40代後半の作品で、山下先生と同じ年、1958年生まれ。

今はニューヨークにお住まいで、帰国される度にご飯をご一緒されるとか。

第二章 夏ー輝く生命

*小林古径

「菖蒲」

菖蒲が生けられている壺は古径の自宅のもの。

後から館長のお話により、伊万里のもので、現存しているそうだ。

古陶磁コレクションをしていたとのこと。

背景を黒くぼかしたところが奥行きを作っている。

*福田平八郎

「花菖蒲」

グラフィカルにデザイン化されている。

光琳を意識しているが、光琳よりももっとリアルな作

*小林古径

「白華小禽」

戦前の作、泰山木を描く、線を引いたことが特徴

*山口蓬春

「梅雨晴」

神奈川県立近代美術館(葉山館)のすぐ近く、JRの経営する山口蓬春記念館がある。

(自宅兼アトリエで、大変自然の多い、ゆったりとした佇まいの記念室です。)

紫陽花を描くが、洋画的な作品

*速水御舟

「和蘭陀菊図」

グラフィックにシンプル化させている。

「桔梗」

水墨と着色、たらし込みをしている。

御舟の「墨牡丹」に通じるもの。

第三章 秋ー移ろう季節

*酒井抱一

「菊小禽図」

亀田綾瀬(かめだりょうらい)の賛があり、この手の賛があるものが山種に2幅ある。

(もう一つは「飛雪白鷺図」ということ、山種美術館で2013年に開催された

「琳派から日本画へー和歌のこころ・絵のこころー」の図録から知りました。)

他、細見美術館、ファインバーグ美術館にもある。

12幅の12ヶ月シリーズが大変人気を博した。

*木村武山

「秋色」

作家として地味な存在ではあるが、今でも市場流通されている。

第四章 冬ー厳寒から再び春へ

*小茂田青樹

「水仙」

当時、陰影を付けることが流行した。

*牧 進

「明り障子」

牧進が飼っていた、雀、ピー太とのコラボ。

牧進は川端龍子の弟子

*横山大観

「寒椿」

大変具合の悪い絵ではあるが、そこがまた面白い。

大観の作品にはポップ系もあり、そこに人を見る。

*酒井抱一

「月梅図」

今回修復後、初披露でとても美しくなった。

若冲の影響があったのではないか。

琳派と若冲という関係も研究されていくだろう。

*「竹垣紅白梅椿図」 重要美術品

17世紀の琳派系、光琳的構成の作品

花のユートピア

*鈴木其一

「四季花鳥図」

二曲一双、という琳派の定型的タイプ。

屏風は六曲一双という形式が典型(屏風の作品全体のうちほとんど)

其一の冷たい、人工的、コンピューターグラフィカルな面が

見られる。べっとりな塗り方など、根津美術館で展示されている

「夏秋渓流図屏風」(根津美術館)にも通じる。

*田能村直入

「百花」

清朝の影響がある。

*加山又造

「華扇屏風」

山種コレクションを代表するもの

銀は経年変化することをふまえ当初から黒くさせている。

意図的な変化をさせているようだ。

これに対し、館長から硫黄を吹き付けている、との解説あり。

*酒井鶯蒲(さかいおうほ)

「紅白蓮・白藤・夕もみぢ図」三幅

修復をしてみると裏打ちに落款を消した後が発見された。

鶯蒲(抱一の養子)が本阿弥光甫のコピーをしたが、

そぐわわないとして自分で消したと思われる、とのこと。

館長からは、作品の補修や、研究も美術館の大切な役割だと紹介された。

(この本作、光甫のものは藤田美術館に所蔵されている。

前掲「琳派から日本画へ」の図録より)

*山元春挙

「春秋草花」

挙という字があるように、応挙系の作家

ダイナミックな人がしっくり小さく描いた。

魅惑の華・牡丹

*鈴木其一

「牡丹図」

今回の図録に研究が寄稿されているが、

この牡丹にそっくりな伝趙昌の作品(宮内庁三の丸尚蔵館)がある。

*渡辺省亭

「牡丹に蝶」

山下先生、肝いりの作品。

他、春草、はじめ、牡丹を描いた作品を集め

小さい展示室は「牡丹部屋」となっている。

ざっと荒っぽいメモですが、備忘録として記録しておきます。

60作品ではあっても、大変奥深く、日本の画壇の大きな潮流さえも

感じられるような作品群でした。( 括弧内はあべまつ捕捉)

《あべまつセレクト》

*山元春挙

「春秋草花」

日本画としては珍しい、パステル調の優しい色あわせに

ホットされられます。色と画面構成も琳派的。

コオロギが葉陰にいるところあたりもキュン。

*鈴木其一

「四季花鳥図」

絢爛百花図のなかにも、マットな怪しい気配あり、という

ところが其一。朝顔図の分身もあります。

鈴木其一「四季花鳥図」(部分)

*小茂田青樹

「四季草花画巻」

草花と一緒に蓑虫、とか、くまねずみ、とかがちゃっかりいるあたり、

それぞれの草花も愛おしい姿。

「水仙」

水仙の可憐で乙女の純粋を排除した陰気を映したような

妖しい気配につい目がとまってしまいます。

小茂田青樹「水仙」

*酒井鶯蒲

「紅白蓮・白藤・夕もみぢ図」

本阿弥光甫にリスペクトを捧げ、がっつり3幅とも模写し

落款を消すあたり、鶯蒲の真面目さが見えます。

光甫の隠し落款の心意気、オシャレ度にぎゅっと胸を捕まれたのだろうと思うと

本作と照らしてみたいものです。

*横山大観

「寒椿」

これが大観の作品か?と思うような抜け感のある椿の姿、

富士山だけじゃない、存在としてメモしておきたい作品でした。

竹と椿、案外いい雰囲気なのです。

横山大観「寒椿」

*渡辺省亭

「牡丹に蝶図」

過日、京橋の加島美術で生々しく拝見した作品ですが、

再会に喜びました。

朽ちてゆく牡丹の雄しべが舞い散る様など、見ていても飽きの来ない

惹きつける力が溢れています。

*加山又造

「華扇屏風」

この屏風に加山又造さんはご自分の技量、工芸をあますことなく

表現し、扇の花々よりも金箔、銀箔の性質を知り尽くして、

現代の琳派継承に尽力されたのではないかと、圧倒されるのでした。

*作者不詳「竹垣紅白梅椿図」重要美術品 17世紀

前回、この屏風を見て、本当に驚いたのですが、

今回もまた屏風一双から溢れる気配に圧倒されました。

おめでたい紅白の花々が散りばめられ、竹垣は植えられている竹をそのまま曲げて組まれ、

梅の古木と椿の木に絡まります。

そこに何羽の鳥たちが集まっているのでしょう?

「飛ぶ、啼く、宿る、食べる」姿を描き分けている点が特徴と

解説にありました。

画面構成や、配色、なんとはなしに室町が香っているところあたり、

大のお気に入り作品となりました。

作者不詳「竹垣紅白梅椿図」(部分)[重要美術品]

他、今回のフライヤーに抜擢された、田能村直入の「百花」の鮮やかさ、

奧村土牛が描いた、小林古径七回忌の帰路に醍醐寺でみた桜、「醍醐」

も何度見ても、深い感慨を持ちました。

間近に、小品を室内で楽しんできたような日常感あるものもあって、

描かれた花々に英気をもらって、清々しい気持ちとなったのでした。

山種美術館の企画展では毎回その展示作品からインスパイアされた

姿もうるわしい和菓子が提供されます。

今回も愛らしい和菓子が青山の「菊屋」から生まれました。

特別内覧会ではその和菓子試食サービスがあったので、喜んで味わってきました。

チョイスは 薫風 小林古径「菖蒲」

華の王 鈴木其一「牡丹図」

手前が 花の王、薫風。

奥にあるのは、ご一緒した、@aispy 愛さんのチョイス、

花の香りと同じく薫風。

色のトーンが協調していい感じでした。

朝つゆ 山口蓬春「梅雨晴」は好評であっという間に消えていました。残念!

花の香り 小林古径「白華小禽」

夏の日 鈴木其一「四季花鳥図」

これらの姿もお味もぜひに。

また、今回の図録

「山種コレクション 花の絵画名品集 Flower」

こちらも1000円で、鈴木其一《牡丹図》と中国絵画についての寄稿も掲載され、

興味深い論考があり、充実していてお勧めです。

*ご紹介画像は 山種美術館の許可を得て撮影したものです。

作品は、渡辺省亭「牡丹に蝶図」以外はすべて山種美術館所蔵。

描かれた花々の作品展覧は、日本画の潮流を感じつつ、

思いがけず、多彩な画家たちと遭遇できる充実の展覧会でした。

次回は「RYUSHI 川端龍子 ー超ド級の日本画」6/24(土)~8/20(日)

関連イベント 7/8(土)川端龍子が目指したこと 講師 山下祐二氏

こちらもぜひ参加したいと思っています。