博物館でアジアの旅(その2)

東洋館の特集があまりにもすばらしいので、つづきをご紹介します。

中国絵画のあとには

特集、東洋の白磁 ー白をもとめ、白を生かす (~12月23日までの展示)

やきもののコーナーに入りました。

もう、一望するだけで、ため息が漏れました。

横河コレクションの筆頭をつとめる

白磁鳳首瓶 唐時代 7世紀 が現れます。

青山二郎が横河民輔氏に依頼されたコレクションの図版に使用されたと

聴いている、気高い逸品です。

底裏の写真も紹介された丁寧な展示です。

白磁金彩雲鶴文碗 中国 北宋時代 11~12世紀

見るからに薄作りで端正な形の碗ですが、金彩が施されていたことが

ほんの少し見て取れます。鶴の首が微妙ですが確認できます。

金花の定碗の代表作として展示されています。

鼠志野秋草図額皿 美濃 安土桃山~江戸時代

白磁輪花皿 朝鮮 高麗10世紀

白磁蓋付鉢 朝鮮 16世紀

無地刷毛目 朝鮮 16世紀

刷毛目三足碗 朝鮮 16世紀

この三足の刷毛目碗、良い姿でした。

茶碗茶器の関連から、

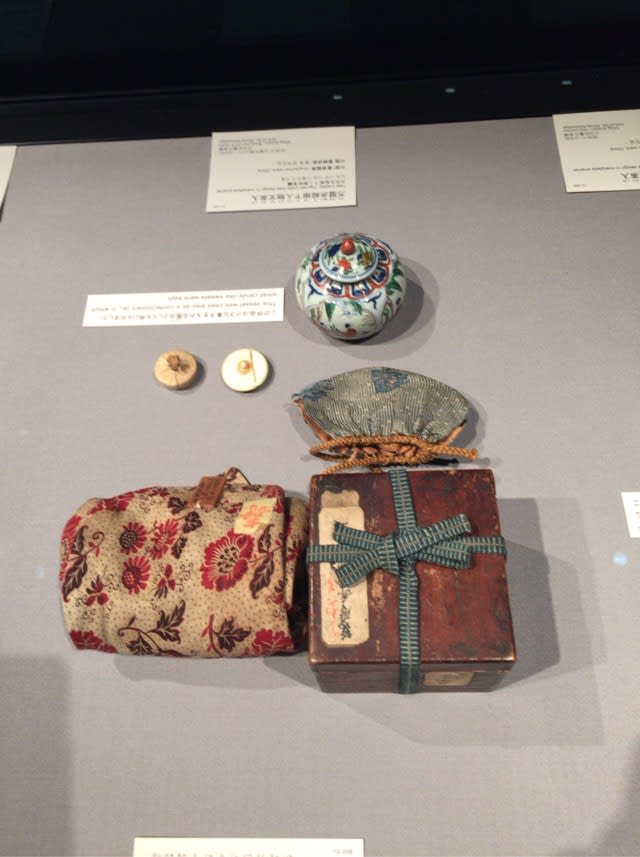

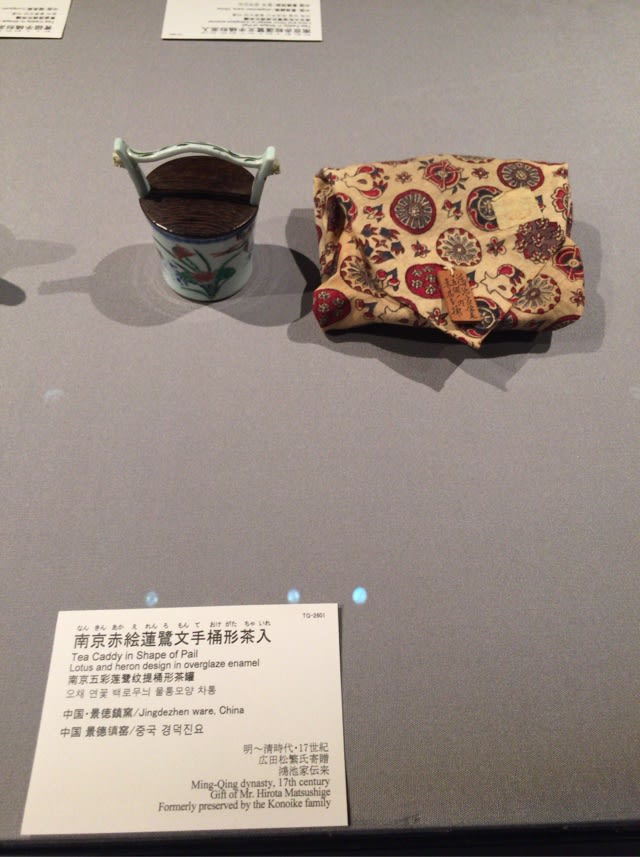

不孤斎が愛した小さな器 ー茶入、振出、香合

が12月23日まで特集されています。

日本橋に今もある、古美術商「壺中居」を始めた広田松繁(不弧斎)が

収集し、愛蔵した香合などを、自ら仕立てた仕覆、包裂、箱なども併せて展示されました。

昭和47年(1972)に五百点近くの収集品を東博に寄贈したのだそうです。

ただただ愛らしいので、画像で想像して頂ければと思います。

わびさびの地味で控えめな茶器のなか、

茶室をぽっと明るい色を添えてくれるのが香合です。

呉須赤絵牡丹香合 は明時代の型物香合といわれ、

安政2年刊行の「型物香合相撲番付」で前頭上位にランクされたようです。

茶人たちのコレクションという流から、

中国の染織 名物裂 (10月12日に展示は終了)

こちらの特集も見逃せませんでした。

江戸時代の茶人たちに収集された元~明にかけて

中国から日本に舶載された名物裂の様々な残布を見事に図版化して美しい

姿にしました。

出雲の大茶人、松平不昧公の編集「古今名物類聚」「名物切之部」を

パネルで参照できました。

そして、

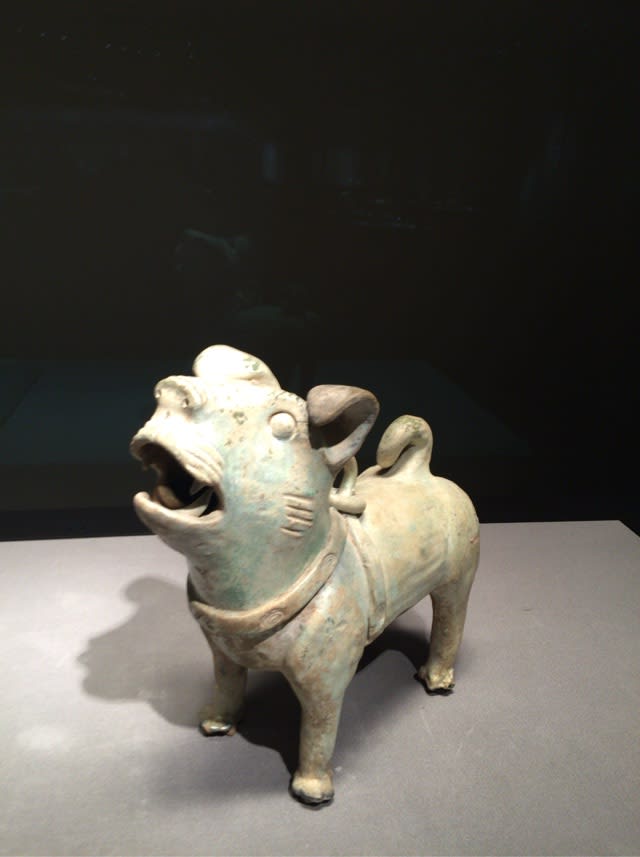

もう一つの特集、漢・唐時代の陶俑 (~12月23日までの展示)

唐時代の副葬品として「陶俑」が生まれましたが、

これを日本でいち早く評価したのが、

中国陶磁コレクターの横河民輔氏でした。

また、当時の画壇、安田靫彦、小林古径などの画家たちにも

注目され、愛蔵されたようです。

ほか、ともに展示されていた可愛らしい作品にも注目でした。

1089ブログも充実内容です。こちら

最後に、

なんと、大倉集古館の重鎮のように展示されていた

大きな大きな平鉢の行水桶のような

夾紵大鑑 (きょうちょたいかん)

と再会しました。

中国古代の戦国時代 前5~3のもの。

漆工芸の世界では大変なものだそうで、

重要美術品となっています。

カメラ禁止なので、トーハクのサイトで姿を確認して見て下さい。

(参考:東京国立博物館ニュース、東博サイト)

アジアの旅は中途に終わりましたが、

時間切れとなりました。

特別展だけの東博ツアーは実ももったいないことです。

紅葉の季節、庭園開放もぜひ愉しみたいと思っています。